Botanische und mykologische Sammlungen

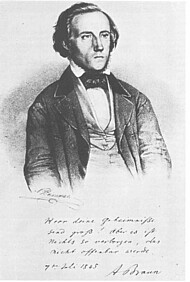

Die Botanik nahm im „Naturalienkabinett“ in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen besonderen Platz ein. Die ersten drei Direktoren der Sammlungen C. Chr. Gmelin (1785-1837), A. Braun (1837-1846) und M. Seubert (1846-1878) waren bekannte Botaniker, die auch grosse Sammlungen (Herbarien) hinterließen. Weitere Herbarien kamen durch Schenkung oder Ankauf in die Landessammlungen. So soll die Sammlung Schimper etwa „500 ziemlich dicke Päckchen“ umfasst haben.

Was ist Botanik?

1753 veröffentlichte der schwedische Botaniker Carl Linnaeus sein Werk "Species Plantarum" und etablierte das binomiale System (Gattung und Art) zur Benennung von Pflanzen. Jede neue Pflanzenart muss seither in einer anerkannten wissenschaftlichen Zeitschrift oder einem Buch beschrieben und veröffentlicht werden. Heute werden auf dem International Botanical Congress Regeln für die Pflanzennomenklatur festgelegt.

Im Freiland gesammelte Pflanzen- und Pilzexemplare gelangen in einem nahezu konstanten Strom ins Museum für Naturkunde. Sie sind das Rohmaterial, die Bausteine botanischen Wissens. Zwischen Papierbögen gepresst und begleitet von Feldnotizen warten sie darauf, identifiziert, katalogisiert, klassifiziert und analysiert zu werden.

Experten für Systematik dokumentieren Organismen und gruppieren sie auf eine Weise, die ihre evolutionären Beziehungen widerspiegelt, indem sie eine Vielzahl von Techniken anwenden, um die grundlegenden Eigenschaften einer untersuchten Pflanze zu lernen, von einfachen Messungen von Pflanzenteilen und -formen bis hin zu anspruchsvolleren mikroskopischen, biochemischen und molekularen Ansätzen. Dann können sie die Pflanze aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit anderen einer bestimmten taxonomischen Gruppe zuordnen.

Ethnobotaniker und Ethnomykologen untersuchen wie Menschen in aller Welt Pflanzen und Pilze nutzen, z.B. als Nahrungsmittel, Medizin, für Utensilien, Konstruktion, Kleidung etc. Dies war auch einer der Hintergründe für Markgräfin Karoline Luise die Botanische Sammlung und den Botanischen Garten in Karlsruhe aus der Taufe zu heben, Dabei werden intensive Anstrengungen unternommen, um das Potenzial in Pflanzen zu entdecken und zu nutzen, bevor ihre genetischen Ressourcen durch das Aussterben verloren gehen.

Was ist ein Herbarium?

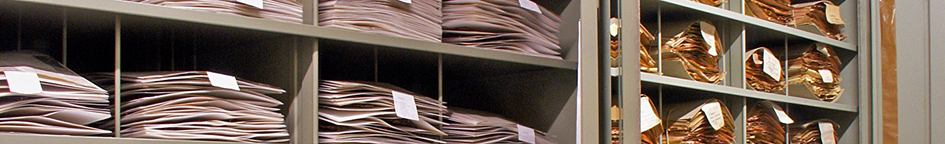

In einem Herbarium werden getrocknete und gepresste Pflanzen und Pilze archiviert. Jeder Beleg ist auf einem Herbarbogen montiert und mit einem Etikett versehen, auf dem neben dem Artnamen auch das Funddatum, der Fundort und der Sammler vermerkt, und teilweise auch der Nutzen, vermerkt sind. Alle größeren Herbarien weltweit sind im "Index Herbariorum" registriert. Die internationale Abkürzung des Herbariums Karlsruhe ist KR. Herbarpflanzen sind, wenn sie trocken und insektenfrei gelagert werden, sehr lange haltbar. Die ältesten Belege in Karlsruhe stammen noch aus der Gründungszeit der Sammlung unter Markgräfin Karoline Luise, und sind über 250 Jahre alt.

Allerdings waren die Herbarien um 1900 nicht gerade in einem guten Zustand, wie aus einem Schriftwechsel mit dem Botanischen Museum in Berlin-Dahlem hervorgeht. Deshalb versuchten ab etwa 1888 Reallehrer Oehler, Lehrer Kneucker und Seminardirektor Leutz, die Schimper‘schen Sammlungen zu ordnen. Nach 1905 betreute A. Kneucker als nebenamtlicher Kustos die Sammlungen, die er auch nach seiner Pensionierung weiterführte. Das „Badische Landesherbar“ dürfte sein Werk gewesen sein. Es wurde aber beim ersten Luftangriff auf Karlsruhe im Jahr 1942 vernichtet. Die Herbarien Kneucker (ca. 800 umfangreiche Packen), Schimper und Zeyher verbrannten ausgelagert im Schloss.

Nach dem Krieg bildeten Reste der Sammlungen den Grundstock für den Wiederaufbau des heutigen Gefäßpflanzen-Herbars. Außerdem gelangten wichtige Herbarien durch Schenkung oder Ankauf nach Karlsruhe. Zu nennen sind hier die Namen Jauch, Lösch, Machule, Müller, Kraiss und Stoll. Eine besondere Bedeutung hat dabei das "Herbar Döll," das wie sich inzwischen herausstellte einen Großteil aller bis 1875 im Naturalienkabinett eingelagerten Pflanzensammlungen enthält. Diese Sammlungen wurden etwa 1875 vom damaligen Großherzog an Döll - zu der Zeit Chefbibliothekar der Großherzoglichen Bibliothek, und damit Direktor des Naturalienkabinetts, verkauft. Die dann "Herbar Döll" genannte Sammlung kam dann zum Badischen Botanischen Verein (danach Badischer Verein für Naturkunde) nach Freiburg, vom Verein an die Universität Freiburg, und dann wieder 1962 als Schenkung ans Naturkundemuseum. Entgegen allen Befürchtungen ist der kostbarste Teil der Sammlung also nicht 1942 im Krieg verbrannt, weil die Sammlung damals gar nicht in Karlsruhe war.

Derzeit bereitet das Botanik-Team am Naturkundemuseum die historische Sammlung für die Digitalisierung vor. Bislang sind noch fast keine Belege und Daten digital erfasst. Nur etwa 1% der um die 150.000 getrockneten Pflanzen in der historischen Sammlung des Herbariums sind bislang digitalisiert. So werden immer wieder neue Kostbarkeiten entdeckt, wie zuletzt die Sponheimer Seltenheit Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (C.C.Gmel.) D.A.Webb, eine von C.C. Gmelin entdeckte Steinbrech-Art.

Inzwischen wurden Belege entdeckt, die bis zum Jahr 1703 zurückreichen. Die Etiketten der beiden neu entdeckten Belege (Pedicularis lapponica und Perdicularis sceptrum-carolinum , zwei Arten der Läusekräuter) tragen drei verschiedene Handschriften. Aber auf beiden ist die Herkunft mit"ex. Lapponia 1703 – aus Lappland 1703"angegeben. Natürlich dachte das Botanik Team an eine Verbindung zu Carl von Linné, da solch alte Belege aus dem Norden Skandinaviens nur von schwedischen Botanikern stammen können. Der Schwede Carl von Linné war einer der bedeutendsten Naturforscher, der mit seiner Arbeit die Grundlagen der modernen botanischen und zoologischen Systematik schuf. Die Belege sind jedoch noch älter – Carl von Linné, wurde erst 1707 geboren. Der Botaniker Olof Johannis Rudbeck (1660-1740) war der erste Botaniker, der im hohen Norden sammelte. Das Material seiner Lapplandexpedition (1695) verbrannte allerdings 1702 in Uppsala. Einer der Schüler Rudbecks war jedoch niemand anders als Carl von Linné.

Zuerst vermuteten wir dass Linné selbst das Material als Geschenk an Markgräfin Karoline Luise geschickt haben könnte, mit der er in Korrespondenz stand. Dies ist allerdings nicht dokumentiert. Eine der Handschriften auf den Etiketten stammt von Carl Christian Gmelin (1762–1837), dem ersten Direktor des Karlsruher Naturalienkabinetts, der die Belege bearbeitet haben muss. Und hier liegt die wahrscheinlichste Erklärung: Gmelin musste die gesamte Sammlung des Naturalienkabinetts 1794 nach Ansbach auslagern, um sie vor einem drohenden Einmarsch französischer Truppen zu schützen. In seiner Zeit in Ansbach 1794–1797 führte er seine botanischen Studien an der Universität Erlangen fort – unter Johann Christian Daniel von Schreber (1739–1810), der selbst ein Schüler von Linné war und in seiner eigenen Sammlung zahlreiche Belege aus Linnés Herbarium hatte. Wie auch heute noch in der Wissenschaft üblich, tauschten Schreber und Gmelin Herbarbelege aus. Das ist sogar nachweisbar: Das Herbar von Schreber wurde später vom bayerischen Königshaus aufgekauft und bildet einen Grundstock des 1813 gegründeten bayerischen Staatsherbars. Unter diesem Material von Schreber befindet sich auch ein Duplikat des von Gmelin beschriebenen Steinbrechs Saxifraga rosacea subso. sponhemica. Die sehr alten Belege aus Skandinavien, die nun in Karlsruhe lagern, kamen also mit großer Sicherheit von Schreber, und damit aus dem Herbarium von Linné, da Schreber selbst nicht in Lappland gesammelt hat.

Keine der Handschriften auf den Etiketten ist von Linné selbst, wie die Linnean Society in London bestätigt. Dies ist allerdings nicht verwunderlich, da Linné selbst meist außer einigen Nummern nichts auf seine Belege schrieb. Zudem wurden die Belege leider in den 1960er Jahren vom damaligen Präparator von den Originalblättern entfernt und neu geklebt. Dabei wurden die vor allem von Gmelin stammenden Notizen ausgeschnitten und auf die neuen Blätter geklebt. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Belege sehr wahrscheinlich aus dem Herbarium von Linné stammen. Ein Beleg aus der Sammlung dieses bedeutendsten Forschers gilt in der Botanik als ganz besondere Kostbarkeit.

Die Pflanzensammlungen des Naturkundemuseums Karlsruhe, vor allem die erst kürzlich "wiederentdeckte" Gmelin-Sammlung aus dem frühen 19. Jahrhundert, gehören damit zu den ältesten und wichtigsten Sammlungen in Deutschland. Bislang sind nur etwa fünf Pflanzenbelege aus dem Herbar von Carl von Linné in Sammlungen in Deutschland bekannt. Die weitere Erforschung des Materials in Karlsruhe wird sicherlich noch mehr hochkarätige Funde ans Licht bringen.

In den letzten Jahrzehnten wurde vor allem die Moossammlung durch G. Philippi (ca. 60.000 Kapseln) stark ausgebaut. Die entsprechenden Daten gingen in das Werk "Die Moose Baden Württembergs" ein. Einen besonderen Schwerpunkt bilden auch die Torfmoose, die im Zusammenhang der paläoökologischen Forschungsarbeiten in Mooren von A. Hölzer bearbeitet wurden (mehr als 15.000 Kapseln). Ein wesentliches Ergebnis ist das 2010 im Weissdorn-Verlag erschienene Buch: "Die Torfmoose Südwestdeutschlands und der Nachbargebiete".

Die Flechten in Karlsruhe wurden über viele Jahre von H. Schindler ehrenamtlich betreut. Seit 2002 wurde diese Sammlung durch den Direktor (2001-2008) und Flechtenspezialisten V. Wirth erweitert.

Die mykologischen Sammlungen gewannen erst in der jüngsten Vergangenheit mit der Einstellung des Mykologen M. Scholler an Bedeutung. Er betreut auch die Algensammlung, die überwiegend Belege aus dem 19. Jahrhundert umfasst.

Heute umfassen die botanischen und mykologischen Sammlungen im KR mehr als 580.000 Belege. Damit gehört die Sammlung zu den größten Herbarien in Deutschland.

Viele Belege stammen aus SW-Deutschland, aber vor allem ältere Belege kommen aus der ganzen Welt, einschließlich weiter Teile Europas, Asiens, Ostafrikas und Südamerikas. Großer Wert wird auf das Sammeln von Belegen durch das eigene Personal gelegt, da die genaue Kenntnis des Standortes von besonderer Bedeutung ist.

Das Herbar enthält etwa 300.000 Farn- und Blütenpflanzen, Moose (ca. 110.000 Belege), ein Flechtenherbarium mit ca. 60.000 Belegen, eine Algensammlung (ca. 4.000 Proben). Auch Pilze, die in der Botanik eine Sonderstellung einnehmen, gehören zum Herbarium. Hier wurden bisher über 110.000 Belege erfasst.

Das Herbarium KR ist unersetzlich für wird für Untersuchungen zur Pflanzensystematik, Vegetationskunde, Pflanzengeographie, Naturschutz und ethnobotanische / ethnomykologische Untersuchungen genutzt, und bildet die Basis für genaue Verbreitungskarten, Rote Listen, und exakte Bestimmung von Pflanzen- und Pilzmaterial.

Ethnobotanik und Ethnomykologie

Pflanzen versorgen die Menschheit mit unseren grundlegendsten Ressourcen – Nahrung, Medikamente, Fasern, Baumaterialien und eine Reihe anderer wirtschaftlich wertvoller Produkte und wesentlicher Dienstleistungen. Die Zerstörung von Lebensräumen, die Überernte von Pflanzen, die Ausbreitung invasiver Arten, der Klimawandel und andere menschliche Aktivitäten haben jedoch enorme nachteilige Auswirkungen auf Pflanzen und ihre Ökosysteme. Da jedes Jahr viele Pflanzenarten entdeckt werden, die für die Wissenschaft neu sind, warten viele zweifellos noch auf ihre Entdeckung, und viele gehen für immer verloren, bevor wir die Chance haben, sie zu finden und zu studieren und ihr Potenzial auszuschöpfen. Viele andere, die identifiziert, aber noch nicht mit modernen Methoden auf ihre nützlichen Eigenschaften untersucht wurden, sind vom Aussterben bedroht. Vielleicht gab es noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte ein dringenderes Bedürfnis, die für die menschliche Existenz lebenswichtigen pflanzlichen Ressourcen zu entdecken, zu verstehen, zu erhalten und nachhaltig zu nutzen.

Ethnobotanik und Ethnomykologie beschäftigen sich mit der Nutzung von Pflanzen und Pilzen durch den Menschen. Ethnobotanik und Ethnomykologie bedeuten dabei einfach die Untersuchung von Pflanzen und Pilzen, die von Menschen in verschiedenen Teilen der Welt verwendet werden, egal ob z.B. im Amazonasbecken, Himalaya, Kaukasus oder im Schwarzwald.

Unsere Arbeit am SMNK zielt darauf ab, das Potenzial von Pflanzen zu entdecken und zu nutzen und diese Ressourcen zu erhalten. Dadurch tragen wir zur Entdeckung neuer Pflanzenprodukte bei. Gleichzeitig arbeiten wir mit Indigenen und Lokalen Gemeinschaften zusammen, um biodiversitätsreiche Gebiete zu schützen und gleichzeitig traditionelles Wissen über Nutzpflanzen zum Nutzen dieser Gemeinschaften und des Wohlergehens der Menschheit zu bewahren und wiederzubeleben. Alle Forschungen von SMNK-Wissenschaftlern werden mit Respekt und strengen Schutzmaßnahmen für die Rechte der Gastländer gemäß den Bestimmungen von CITES, dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt und insbesondere dem Nagoya-Protokoll über Zugang und Vorteilsausgleich durchgeführt.

Die Idee der wissenschaftlichen Ethnobotanik wurde zwar erstmals vom Botaniker John William Harshberger im frühen 20. Jahrhundert vorgeschlagen, aber bereits die Werke von Pedanius Dioscorides z.B. "De Materia Medica" über die medizinischen und kulinarischen Eigenschaften von über 600 mediterranen Pflanzenstellen ethnobotanische Arbeiten dar. Das europäische botanische Wissen erweiterte sich drastisch, nachdem die "Neue Welt" "entdeckt" wurde. Diese Wissenserweiterung kann hauptsächlich auf den beträchtlichen Zustrom neuer Pflanzen aus den Amerikas zurückgeführt werden, darunter Nutzpflanzen wie Kartoffeln, Erdnüsse, Avocados und Tomaten.

Ab dem 18. Jahrhundert wurden oft botanische Sammlungen und Gärten angelegt, wie auch durch Markfräfin Karoline Luise in Karlsruhe der Botanische Garten und das Naturalienkabinett, das heute den Grundstock des SMNK bildet. Die Gründer und Direktoren der Gärten und Sammlungen schickten Botaniker aus, um Pflanzen zu sammeln, um sie ihren Sammlungen hinzuzufügen.

Der erste moderne Ethnobotaniker war Leopold Glück, ein deutscher Arzt, der Ende des 19. Jahrhunderts in Sarajevo arbeitete. Seine Arbeit über die traditionelle medizinische Verwendung von Pflanzen durch die Landbevölkerung in Bosnien (1896) kann als die erste moderne ethnobotanische Arbeit angesehen werden.

Der Fokus ethnobotanischer Studien und die Einbeziehung lokaler Akteure haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Auf der wissenschaftlichen Seite hat sich die Forschung von einfachen Inventaren von meist Heilpflanzen zu detaillierten quantitativen Studien entwickelt, die sich oft auf alle Nutzpflanzen konzentrieren. Noch wichtiger ist jedoch, dass sich die Forschung endlich von Untersuchungen im Kolonialstil zur modernen Ethnobotanik bewegt hat, die auf den Prinzipien des Protokolls von Nagoya basiert. Die Ratifizierung des „Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity“ hat der Anerkennung der Rechte indigener und lokaler Gemeinschaften einen enormen Schub gegeben ergeben sich neue Möglichkeiten und viele Herausforderungen für die ethnobotanische Gemeinschaft.

Obwohl die Ratifizierung des „Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Participation in the Benefits from their Use in the Convention on Biological Diversity (CBD)“ (https://www.cbd.int/abs/about/) der Anerkennung der Rechte indigener und lokaler Gemeinschaften einen Schub gegeben hat, ist ihre Beteiligung an der ethnobiologischen Forschung oft noch fragmentarisch. In diesem Szenario könnte Covid-19 ein Anreiz sein, dies zu ändern und den lokalen Teilnehmern die Rolle zu geben, die sie verdienen – nicht nur Teilnehmer, sondern Ermittler und Mitautoren zu sein. Anstatt (meistens) westliche Studenten und Forscher rund um den Globus zu schicken, könnte Covid-19 die Ethnobiologie-Community endlich dazu zwingen, sich auf die Ausbildung lokaler Community-Forscher zu konzentrieren, damit sie Interviews in ihren eigenen Gemeinschaften durchführen und sich uneingeschränkt an der Datenanalyse beteiligen können Veröffentlichung.

Das Nagoya-Protokoll weist die Eigentumsrechte an traditionellem Wissen eindeutig den jeweiligen Wissensträgern zu. Das Hauptziel des Protokolls ist „die faire und gerechte Aufteilung der Vorteile, die sich aus der Nutzung genetischer Ressourcen ergeben, einschließlich durch angemessenen Zugang zu genetischen Ressourcen und durch angemessenen Transfer relevanter Technologien, unter Berücksichtigung aller Rechte an diesen Ressourcen und Technologien, und durch angemessene Finanzierung, wodurch ein Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile geleistet wird“, einschließlich, dass „auf traditionelles Wissen in Verbindung mit genetischen Ressourcen im Besitz von indigenen und lokalen Gemeinschaften mit vorheriger und informierter Zustimmung oder Zustimmung und Beteiligung dieser indigenen Gemeinschaften zugegriffen wird und lokalen Gemeinschaften und dass einvernehmlich vereinbarte Bedingungen festgelegt wurden Jegliche Gemeinschaftsarbeit wird unter dem Nagoya-Protokoll über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die gerechte Verteilung der Vorteile aus ihrer Nutzung durchgeführt und dass das Recht auf Nutzung und Eigentum an jeglichem traditionellen Wissen allen Informanten zusteht bei ihnen verbleibt, und dass jede Nutzung der Informationen, außer für wissenschaftliche Veröffentlichungen, die zusätzliche Zustimmung der traditionellen Eigentümer und einen Konsens über den Zugang zu daraus resultierenden Vorteilen, möglicherweise spätere Nutzung, erfordert.“

Nach der Umsetzung der CBD richteten viele Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt „Internal Review Boards (IRB)“ ein, um Forschungsvorschläge mit menschlichen „Subjekten“ zu prüfen. Allerdings reicht nach den Vorgaben des Nagoya-Protokolls eine einfache „Ethik-Genehmigung“ durch das IRB eines Forschers nicht aus, um eine Veröffentlichung zu ermöglichen. Tatsächlich verlangen viele Zeitschriften zusätzlich einen schriftlichen Nachweis, dass lokale Gesetze sowie gemeinschaftliche Vorschriften befolgt wurden. Im ersten Fall sollte eine Forschungsgenehmigungsnummer oder ein Hinweis darauf, welche Stelle die Forschungsgenehmigung erteilt hat, angegeben werden. Im letzteren Fall sollte angegeben werden, wie Genehmigungen von lokalen und indigenen Gemeinschaften oder Teilnehmern eingeholt wurden.

Normalerweise ist für jede Forschung eine Freie, Vorhergehenden Informierte Zustimmung (FVIZ) erforderlich. Das Konzept der FVIZ ist jedoch aus zwei Gründen problematisch: Zum einen begnügen sich viele Zeitschriften nicht mit der mündlichen FPIC, wie sie insbesondere in ethnobiologischen Studien praktiziert wird. Auf der anderen Seite erzeugt in vielen Forschungsumgebungen eine Anfrage nach einer schriftlichen FVIZ Misstrauen unter den Teilnehmern, da das Unterzeichnen von Papieren einfach nicht üblich ist und der Inhalt einer FPIC-Offenlegung möglicherweise schwer zu verstehen ist. Unter solchen Umständen ist es für Forscher am besten, eine Erklärung darüber abzugeben, welche Art von FPIC sie erhalten haben, und anzugeben, ob sie einen bestimmten Ethikkodex befolgt haben. Für die ethnobiologische Forschung gilt als aktueller Standard der Ethikkodex der International Society of Ethnobiology. Es sollte beachtet werden, dass sich FPIC unter dem Nagoya-Protokoll nicht nur auf die Zustimmung von Gemeindevorstehern bezieht, sondern von jedem einzelnen Teilnehmer an der Forschung. Darüber hinaus muss es Vereinbarungen über den Vorteilsausgleich sowie die Anerkennung der geistigen Eigentumsrechte der jeweiligen Teilnehmer und ihrer Gemeinschaften enthalten.

In der globalisierten Wissenschaft muss das Wissen, das unsere Kollegen mit uns teilen, geschützt werden, damit es nicht von Akteuren angeeignet werden kann, die nicht an der ursprünglichen Studie teilgenommen haben, sowohl für wissenschaftliche als auch für kommerzielle Zwecke, und der Nutzen der Forschung muss die Rückführung von die erhaltenen Daten. Covid-19 könnte ein Auslöser sein, um dies endlich zu erreichen.

Ethnobotaniker sollten ihren Beitrag durch proaktive Schritte zur Gestaltung der Zukunft leisten, einschließlich: a) Hervorhebung der möglichen Beiträge lokaler Gemeinschaften und ihrer weniger verstandenen wilden und kultivierten natürlichen Lebensmittel und ökopharmakologischen Umgebungen zur Widerstandsfähigkeit lokaler und globaler Lebensmittel- und Gesundheitssysteme; b) Stimmen benachteiligter Gemeinschaften für gerechte Rechte beim Vorteilsausgleich zu erheben; c) Gestaltung maßgeschneiderter Aktionsrahmen für den Aufbau von Kapazitäten für lokale Interessengruppen; und d) Partnerschaften für Ethnobiologie-Informatik-Plattformen für eine fundierte Entscheidungsfindung. Obwohl viele dieser Maßnahmen als übermäßig zeitaufwändig und als unnötige Belastung knapper Ressourcen angesehen werden könnten, bleiben sie nach wie vor notwendige Beiträge zur Mitgestaltung der Zukunft des sich verändernden soziokulturellen Umfelds und der menschlichen Beziehungen zu natürlichen Ressourcen im Gefolge der Post-Covid -19 Pandemie.