122

Carolinea 71

(2013)

erinnert hier etwas an Hühner mit Rosenkamm,

aber auch an die ersten Kammabbildungen der

späteren Augsburger Hühner im deutschen Ras-

sestandard bei

B

ungartz

, deren Kronenkamm im

hinteren Bereich noch mehr oder weniger offen

und von der erwünschten Becherform noch weit

entfernt war. Dafür gibt das Bild ein Detail für die

heutigen Kronenkammhühner preis: „Rotes Ge-

sicht, rote Kehllappen aber weiße Ohrscheiben“.

Beigestellt sind noch eine weiße und goldfarbige

„Paduanerhenne“.

Wohl wegen seiner auffälligen Kammform fand

auch ein prächtiger schwarzer Hahn mit Kro-

nenkamm seinen Platz auf

J

an

W

eenix

(1642 –

1719) Jagd- und Früchtestillleben aus dem Jahr

1714 (Abb. 19). Dies ist neben dem Altarbild

von

F

errer

II

nach fast 300 Jahren ein weiterer

Beleg für Kronenkammhühner mit schwarzem

Gefieder.

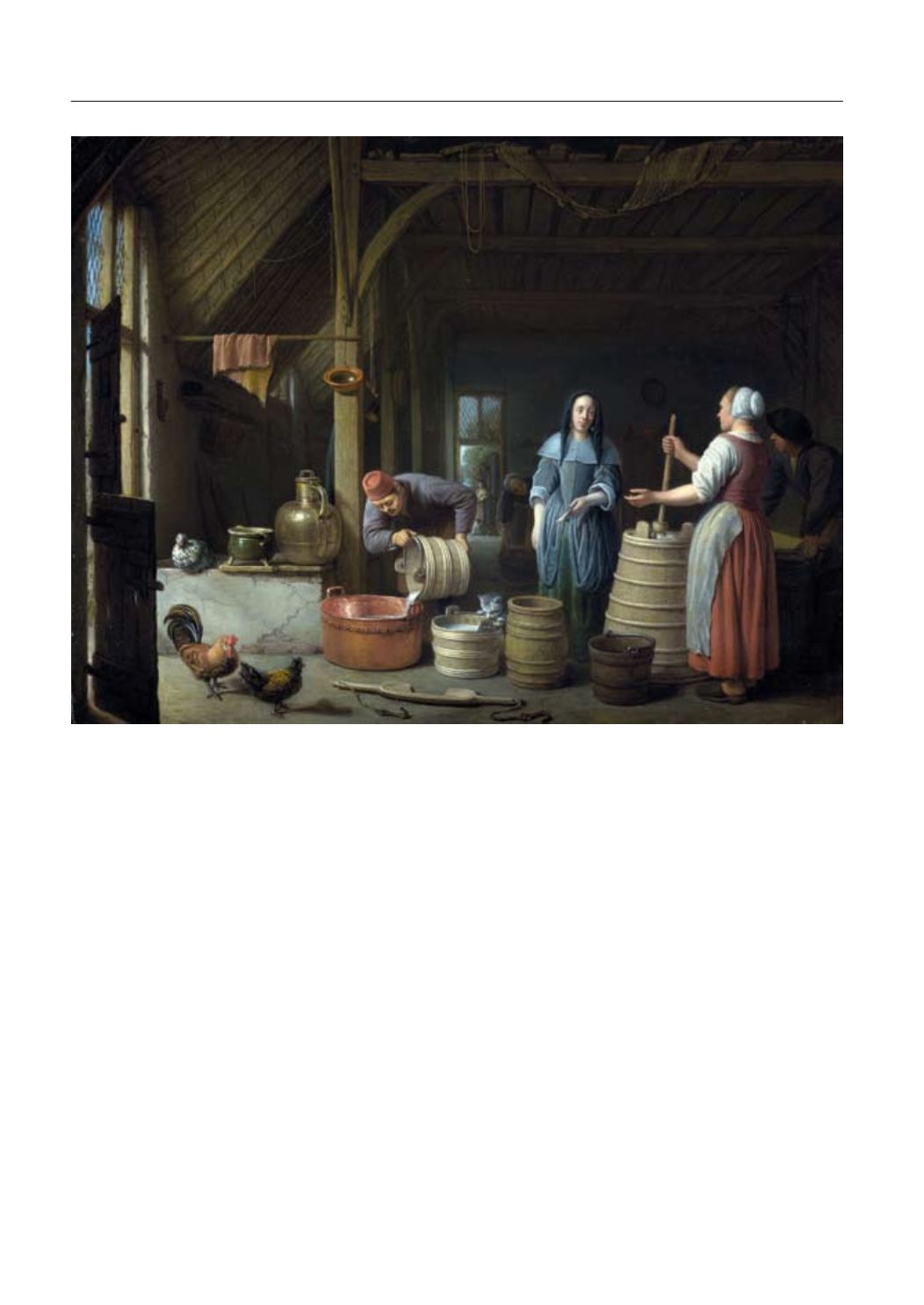

Haben die Gemälde von

C

uyp

und

d

’H

ondecoeter

noch mehr oder weniger Porträtcharakter, findet

sich auf dem Bild „Häusliche Milchverarbeitung“

(1664, Abb. 20a) von

H

endrik

M

artensz

. S

orgh

(1611 -– 1670) aus Rotterdam, einer Neuerwer-

bung der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, eine

besonders schöne und informative Darstellung

über die Hühnerhaltung dieser Zeit. Gerade weil

S

orgh

nicht gerade zu den typischen Vogelma-

lern zu zählen ist, hat er mit seinem Bild eher

beiläufig einen wichtigen Markstein der Ras-

setierhaltung bei Haushühnern dokumentiert:

In der Detailansicht (Abb. 20b, links) erkennt

man einen Kronenkammhahn mit einer Spren-

kelhuhnzeichnung, ähnlich den heutigen Bra-

kel- oder Hamburger Hühnern, sowie die weiß

hervorstechenden Ohrscheiben am Kopf. Er ist

in Begleitung zweier Hauben tragender, padu-

anerähnlichen Hennen. Interessant ist bei die-

Abbildung 20a.

H

endrik

M

artensz

. S

orghs

Gemälde „Häusliche Milchverarbeitung“ aus dem Jahre 1664 (Staatliche

Kunsthalle Karlsruhe).