154

Carolinea 71

(2013)

waldreservat in Baden-Württemberg. 1998 wur-

de das Gebiet auf 150 ha vergrößert. Die Jahres-

durchschnittstemperatur beträgt nur 5-6 °C, der

Jahresniederschlag rund 2000 mm.

Das Gebiet lässt sich grob in Bergkiefern (

Pi-

nus rotundata

)-Bestände mit vordringender

Fichte, die Waldgesellschaften der Karwand

(Fichte herrscht vor, jedoch mit deutlichem Tan-

nenanteil, Buche im zentralen ältesten Teil des

Waldes), die fichtenreichen Waldgesellschaften

östlich der Karwand (Fichte dominiert, jedoch

heute durch Borkenkäfer stark dezimiert, Kiefer

vereinzelt auf nährstoffärmeren Bergrücken) und

das Vegetationsmosaik der Vermoorungen un-

terteilen (zu Details siehe

W

olf

1992; vgl. auch

Vegetationskarte in Abb. 2). Die heutige Vege-

tation hat sich von der ursprünglich natürlichen

Vegetation entfernt, da sich durch menschliches

Einwirken die Fichte wohl irreversibel etabliert

hat. Dies geschah vor allen Dingen zu Lasten

der Buche. Die Besiedlung des Gebiets erfolgte

gegen Ende des 11. Jahrhunderts. Im 14. Jahr-

hundert einsetzende Nutzungsformen (Harzen,

Waldweide, Streunutzung) hatten erste Auswir-

kungen auf den Bestand. Einschneidend ver-

ändert/zerstört wurde das Waldbild schließlich

im 18. und 19. Jahrhundert durch Holznutzung

und den großen Brand von 1800. Es folgten

Ansaaten und Aufforstungen mit Kiefer, Fich-

te und Tanne. Die Besonderheit dieses Bann-

walds liegt u.a. darin, dass der zentrale Bereich

der Karwand nicht oder nur sehr unwesentlich

durch den Brand von 1800 beeinträchtigt wurde.

Dort kommen auch, auf allerdings sehr kleiner

Fläche, die Buche und die ältesten Tannen im

Bereich des Bannwalds vor.

Im Bereich des Bannwalds wurden bereits de-

taillierte Untersuchungen zur Vegetation (zuletzt

W

olf

1992,

W

ohlfahrt

& B

ücking

2001, W

ohl

-

fahrt

& R

iedel

2001) und Fauna (vgl. die Kom-

pilation in

B

ücking

et al. 1998) durchgeführt. Die

einzige Person, die im Gebiet regelmäßig die

Pilze studierte, war der Bühler

H

errmann

N

eu

-

bert

. Er sammelte im Gebiet von 1968 bis 1993.

Bei den ersten Kollektionen handelt es sich um

lignicole Nichtblätterpilze, von denen sich 25

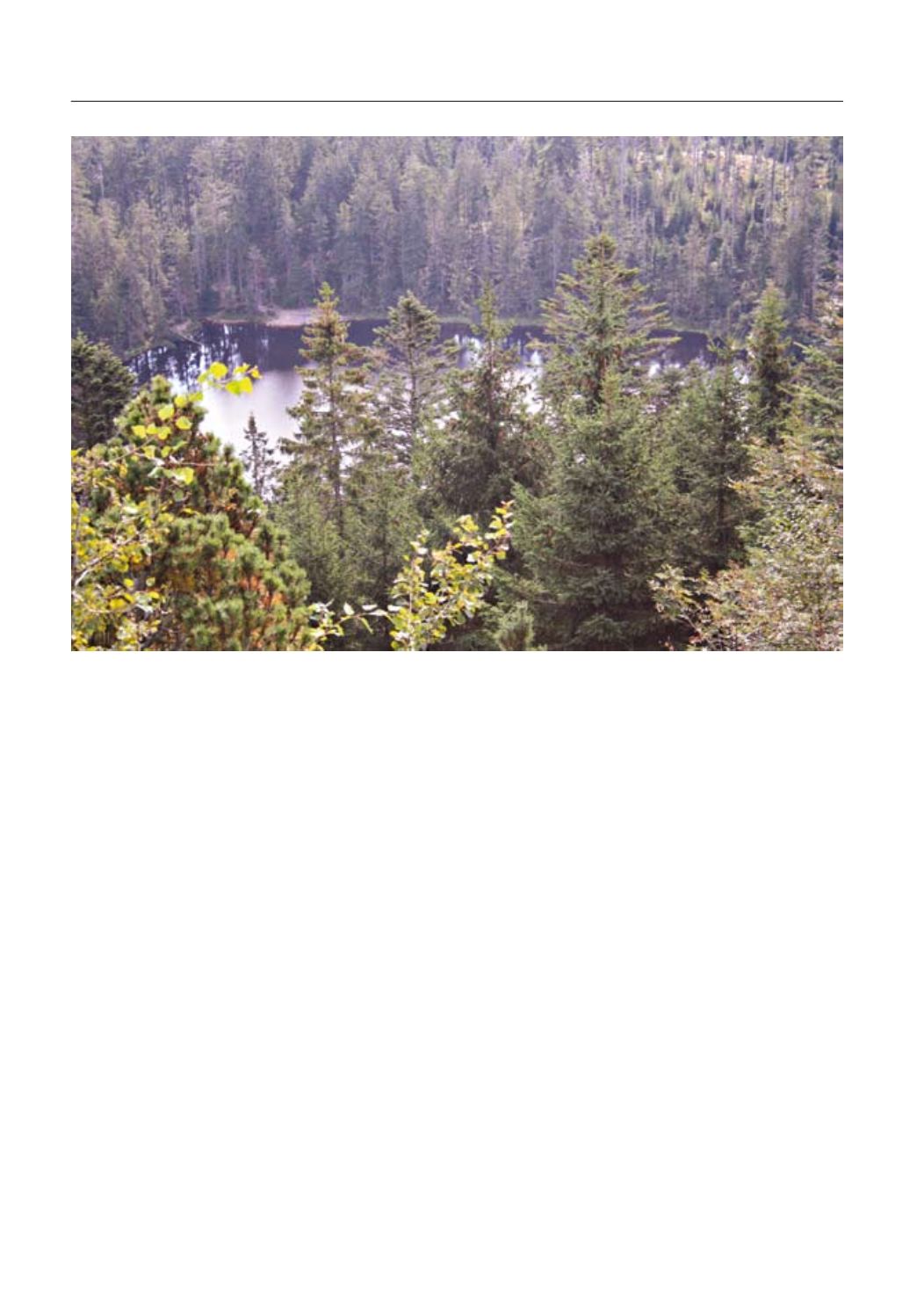

Abbildung 1. Blick auf den Wildsee von Westen. – Foto:

M. S

choller

.