20

Carolinea 71

(2013)

passive oder aktive Bewegungen der Staubge-

fäße verantwortlich sein können, dass Pollenkör-

ner sehr unterschiedliche und spezifische Gestalt

haben und dass ein einzelnes Pollenkorn auf der

Narbe ausreicht, um eine Befruchtung zu errei-

chen. Da er sehr verschiedene Blütenformen un-

tersuchte, entdeckte er zugleich, dass es bei der

Bestäubung unterschiedliche Anpassungen der

Blüten an unterschiedliche Insekten gibt, ordnet

sogar Blütenformen bestimmten Insekten zu. Er

erkennt u.a., dass die Mistel auf Insektenbestäu-

bung angewiesen ist, entdeckt bei Malven die

Proterandrie, bei der der Pollen zeitlich so vor

der Narbe reift, dass eine Selbstbestäubung ver-

hindert wird. Den Nektar spricht er als Lockmittel

an und setzt ihn mit dem Honig gleich. Auch die

Doppelwandigkeit des Pollenkorns mit Exine und

Intine erkannte er als Erster.

K

oelreuter

wurde durch seine Forschungen

letztlich auch zum Vater der Blütenökologie.

Selbst wenn ihm im Detail mancher Irrtum un-

terlief, so hat er doch den mitunter komplizierten

Bestäubungsmechanismus in zahlreichen Fäl-

len richtig aufklären können. Dass Irrwege und

spätere Kritik bei Fachkollegen nicht ausbleiben

konnten, betrifft u.a. seine Versuche die Sexua-

lität der Kryptogamen zu ergründen, doch kön-

nen einzelne Irrtümer nicht die Bedeutung seiner

grundsätzlichen Erkenntnisse mindern. Zu ihnen

gehört, dass auch bei den Pflanzen ohne Sexu-

alität keine Vererbung neuer Merkmale, sondern

nur die Weitergabe vorhandenen oder ggf. durch

Mutation veränderten Erbmaterials an Nach-

kommen möglich ist. Dies kann durch Teilung,

Sprossung, Strobilation oder vergleichbare Me-

chanismen erzeugt – aber eben nicht „gezeugt“

– werden. Heute wissen wir, dass nur die stän-

dige Vermischung von Erbgut über Generationen

hinweg ein zentraler Motor der Evolution ist.

K

oelreuter

war, ein Lebensalter vor

D

arwin

, kein

Evolutionist. Er war aber ein scharfer Beobach-

ter und Analytiker der Gesehenen, dachte in ei-

ner anderen, nicht weniger modernen Richtung:

Als einer der allerersten Ökologen erkannte und

schrieb er, dass die Vielfalt des Lebens auf einem

Netzwerk beruht, in dem die unterschiedlichsten

Lebewesen durch vielfältige Abhängigkeitsver-

hältnisse miteinander verknüpft sind. Seine Be-

obachtungen an den die Blüten bestäubenden

Käfern, Fliegen, Bienen und Wespen führten ihn

zu dem Schluss:

„C’est ainsi que la nature parvint à son but de fé-

condation et de propagation de notre arbrisseau

par le moyen de ces petites créatures, que plu-

sieures faux philosophes ont regardé avec tant

ignorance comme des êtres inutiles. Ces ani-

maux, en goûtant avec délectation le mets le plus

doux, trouvent non seulement leur propre avan-

tage, mais ils préparent en même temps, sans le

savoir, un aliment futur, tant pour la posterité de

leur proprre espèce, que pour tant d’autres créa-

tures, avant leur existence. Voilá un nouvel ex-

emple et qui jusqu’ à ce jour n’a point été remar-

qué, qui nous prouve clairement l’intimité entre le

règne animal et le règne végétal et la necessité

de leur connexion dans lèconomie de la nature”

[zitiert nach

B

ehrens

, 1894: 315].

J

oseph

G

ottlieb

K

oelreuter

steht mit der Beru-

fung zum “Aufseher und Direktor der Fürstlichen

Gärten“ und zum „Professor der Naturgeschichte”

im Jahr

1763

neben des Stadtgründers Liebe zu

Tulpen und den naturkundlichen Bestrebungen

der Markgräfin

C

aroline

L

uise

,

am Beginn natur-

wissenschaftlicher Interessen und Forschungen

in Karlsruhe. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts

wurden seine Beobachtungen und Forschungs-

ergebnisse allgemein anerkannt und gewürdigt.

Die Königlich Preußische Akademie in Berlin und

die Holländische Akademie der Wissenschaften

in Harlem stellten in seinem Sinne Preisaufga-

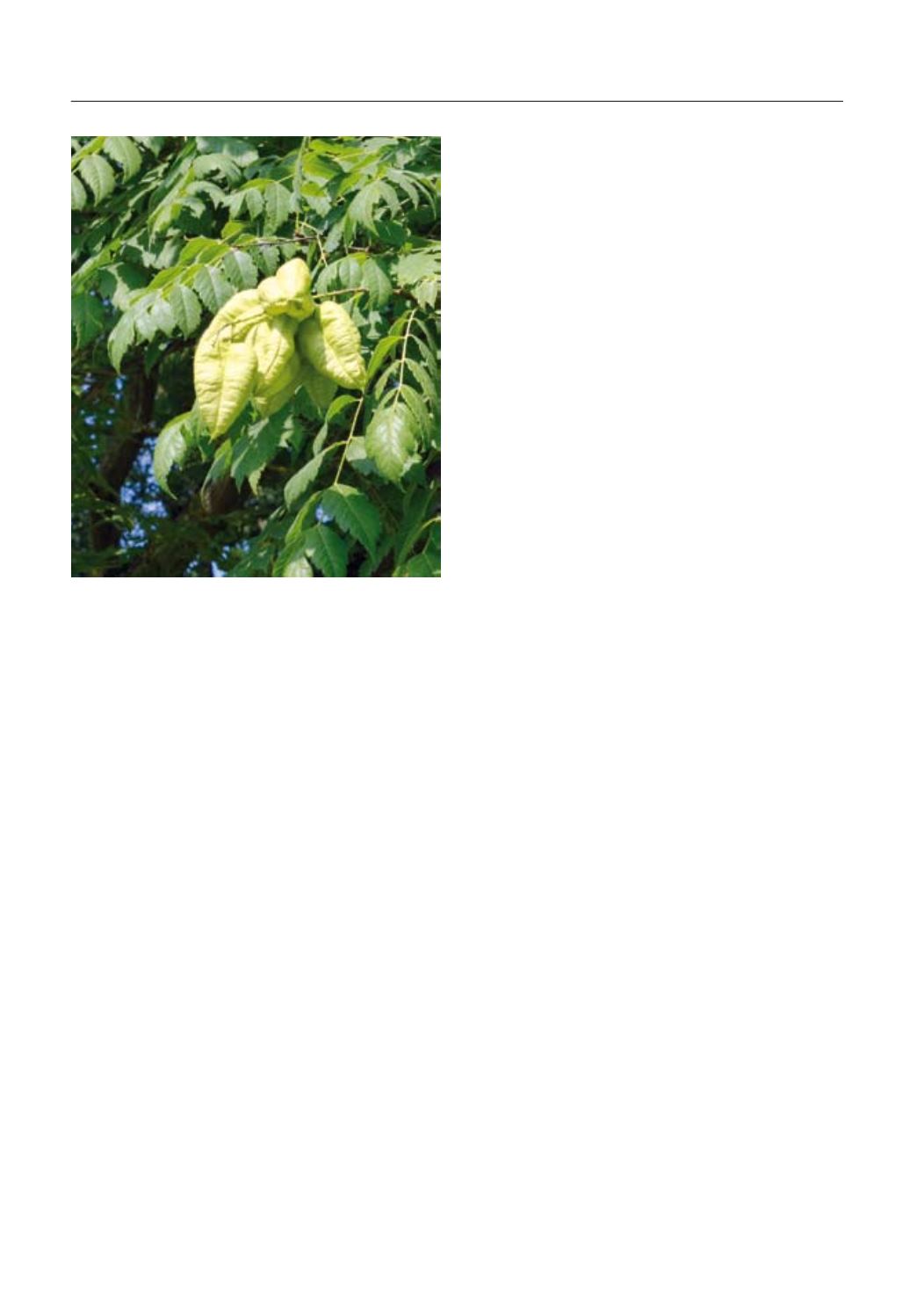

Abbildung. 4. Die „Blasen“ des Blasenbaums

Koelreu-

teria paniculata

. – Foto: S.

R

ietschel

.