60

Carolinea 71

(2013)

tur und Luftfeuchtigkeit, die sich auf die Entwick-

lungsgeschwindigkeit auswirken, dauert es eini-

ge Wochen, bis die Larven schlüpfen (

B

ala

shov

1972,

O

liver

1989). Die Larve muss nun einen

Wirt finden – normalerweise ein kleines Säuge-

tier oder ein Vogel –, um Blut und andere Körper-

säfte zu saugen, bis sie schließlich vollgesogen

ist. Der Saugakt erstreckt sich über ca. 5-7 Tage,

nach denen sich die vollgesogene Larve auf den

Boden fallen lässt. Dort häutet sie sich innerhalb

einiger Wochen zur Nymphe. Diese folgt dem-

selben Schema wie die Larve, findet einen neu-

en Wirt, saugt sich voll, lässt sich abfallen und

häutet sich zum adulten Männchen bzw. Weib-

chen (

B

alashov

1972,

O

liver

1989). Für das wei-

tere Geschehen gibt es zwei Möglichkeiten. Die

Männchen und Weibchen der Gattung

Ixodes

paaren sich in der Regel vor der Wirtsfindung;

während Männchen nicht auf eine Blutmahlzeit

angewiesen (

O

liver

1989) sind, ist diese dage-

gen bei Weibchen erforderlich, um die Eiproduk-

tion und -ablage gewährleisten zu können. Bei

anderen Gattungen, inklusive

Dermacentor

und

Rhipicephalus

, benötigen sowohl Männchen als

auch Weibchen eine Blutmahlzeit (

O

liver

1989).

Der gesamte Entwicklungszyklus kann innerhalb

eines Jahres (z.B.

Dermacentor reticulatus

) ab-

geschlossen werden oder benötigt mehrere Jah-

re (z.B.

Ixodes ricinus

).

Unterschiedliche Zeckenarten zeigen unter-

schiedliche Wirtspräferenzen:

Ixodes ricinus

(Abb. 2) befällt Reptilien, Vögel und Säuger,

wobei die Größe der Blutmahlzeit und somit der

reproduktive Erfolg sowohl von der Wirtsart als

auch vom Immunstatus des Wirtsindividuums

abhängen (

O

liver

1989).

Ixodes hexagonus

ist

dagegen in der Wahl der Wirte in allen Stadien

spezialisiert und befällt hauptsächlich Igel und

seltener Säuger der Familie Mustelidae (Marder-

artige). Eine noch engere Wirtspräferenz zeigt

Ixodes lividus.

Diese Art wurde bisher fast aus-

schließlich auf der Uferschwalbe

Riparia riparia

gefunden (

A

rthur

1963,

N

osek

&

S

ixl

1972,

P

et

-

ney

et al. 2012).

Zecken befinden sich nur zu einem kleinen Teil

ihres Lebens auf dem jeweiligen Wirtstier. Die

meiste Zeit, bis zu 99 %, verbringen sie damit,

sich zum nächsten Stadium weiterzuentwickeln

und auf Wirte zu warten (

O

liver

1989). Dies be-

deutet, dass Entwicklung und Aktivität während

dieser Zeit von lokalen Umweltbedingungen,

also z.B. Temperatur und Luftfeuchtigkeit, abhän-

gig sind (

E

strada

-P

eña

2008). Bei Zeckenarten

wie

Ixodes ricinus

,

Dermacentor marginatus

und

Dermacentor reticulatus

(Abb. 3)

bilden sowohl

das Habitat in Wäldern und Graslandschaften

als auch das

Mikrohabitat

, also biotische und

abiotische Faktoren der direkten Umwelt, diese

Umgebung. Bei

Ixodes hexagonus

und

Rhipice-

phalus sanguineus

, die stark an Wirtsnester bzw.

in Mitteleuropa an menschliche Behausungen

gebunden sind, steht mehr das

Mikroklima

im

Vordergrund.

2.2 Epidemiologie von zeckenübertragenen

Pathogenen

Unser Verständnis der Epidemiologie infektiöser

Krankheiten ist in den letzten 25 Jahren in be-

deutender Weise vorangekommen, was haupt-

sächlich den theoretischen Abhandlungen von

A

nderson

und

M

ay

zu verdanken ist (zusammen-

gefasst in

A

nderson

&

M

ay

1991). Typisch für ze-

ckenübertragene Pathogene ist eine komplexe

epidemiologische Dynamik, die von verschie-

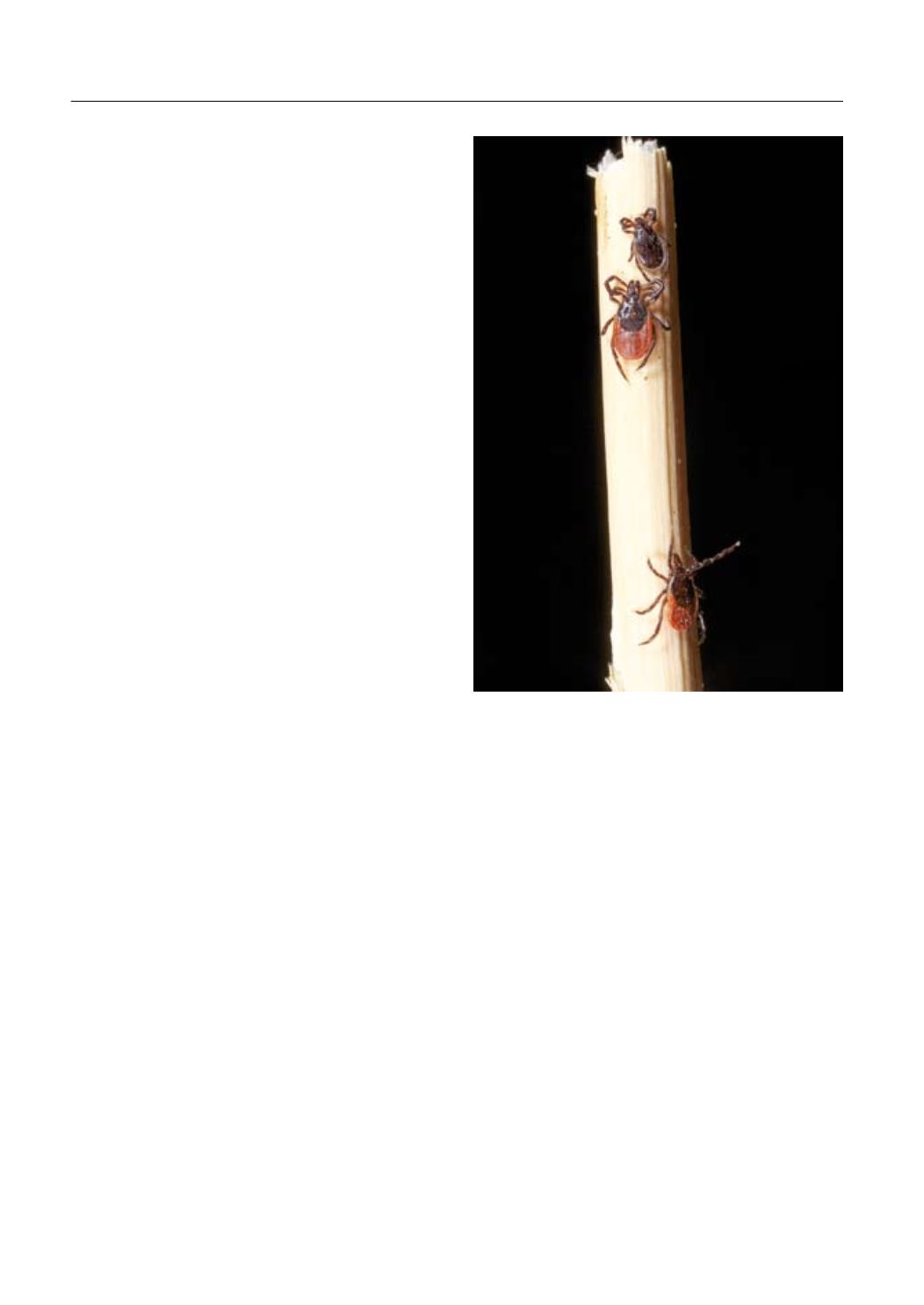

Abbildung 2. Männchen (oben) und Weibchen des Ge-

meinen Holzbocks

Ixodes ricinus

. – Foto:

D. P

amlin

.