72

Carolinea 71

(2013)

Wirtsfindungsaktivität auslösen (

B

elan

&

B

ull

1995); insbesondere aber handelt es sich um

chemische Substanzen, die der Wirt abgibt. So

ist CO

2

, das in der Atemluft von Wirbeltieren hö-

her konzentriert vorkommt als in der Atmosphäre,

schon lange als eine Substanz zur Wirtsfindung

bekannt (

G

arcia

1962,

K

och

&

M

c

N

ew

1981)

und wurde genutzt, um die Populationsdichten

von

Ixodes ricinus

zu bestimmen (

G

ray

1985).

Auch durch andere Komponenten der Atemluft,

wie H

2

S, NO, Aceton, Lacton und NH

3,

kommt es

zu einer Reaktion der Zecke (

S

teullet

&

G

uerin

1992a, b, 1994,

M

c

M

ahon

&

G

uerin

2002). In den

meisten Fällen wurden solche Untersuchungen

im Labor durchgeführt; die Effektivität dieser

Substanzen unter natürlichen Bedingungen, mit

Ausnahme von CO

2

, ist nicht bekannt.

Sobald sich die Zecke in einer geeigneten Um-

gebung befindet, ist es wahrscheinlich, dass

einer dieser Stimuli bewirkt, dass die Zecke die

Präsenz eines potenziellen Wirtes mittels ihrer

Pulvilli – Sinnesorgane, die sich an der Spitze

der beiden Vorderbeine befinden – über kurze

Distanz wahrnimmt. Dies ist der Auslöser für die

Zecke, um den Wirt zu besiedeln.

3.4.3 Wirts-Immunität

Die Fähigkeit der Wirte, eine Immunität gegen

Zecken und/oder die von ihnen übertragenen

Krankheiten zu entwickeln, ist artspezifisch un-

terschiedlich (

W

ikel

1996). In Europa erlangen

Gelbhalsmäuse (

Apodemus

flavicollis

) keine

Immunität gegen

Ixodes ricinus

,

wogegen dies

bei Rötelmäusen (

Myodes glareolus

) der Fall ist.

Diese Immunität führt bei den Zecken zu einer

geringeren Gewichtszunahme beim Blutsau-

gen und einer geringeren Überlebensrate (

D

izij

&

K

urtenbach

1995). Zusätzlich weisen diese

beiden Nagerarten Unterschiede in ihrer Anste-

ckungsfähikeit auf:

Apodemus flavicollis

beher-

bergt

meist mehr infizierte Zecken als

Myodes

glareolus

(

H

umair

et al. 1999).

3.4.4 Immunosuppression

Substanzen im Zeckenspeichel – untersucht wird

der Speicheldrüsenextrakt (Salivary Gland Ex-

tract, SGE) – können eine immunosuppressive

(Immunsystem unterdrückende) bzw. immuno-

modulierende (Immunsystem beeinflussende)

Wirkung auf den Wirt ausüben. Dabei beeinflus-

sen diese Stoffe sowohl die angeborene als auch

die adaptive, also erworbene Immunität (

H

annier

et al. 2003). SGE von

Ixodes ricinus

kann bei-

spielsweise die Vermehrung von Lymphozyten,

z.B. von T-Zellen, hemmen (

B

arriga

1999,

M

ejri

et al. 2001,

K

ovar

et al. 2001, 2002).

In vitro wird die Aktivität von T-Killerzellen durch

den Speichel von

Dermacentor reticulatus

ge-

hemmt (

K

ubes

et al. 1992). Auch SGE von

Rhi-

picephalus sanguineus

inhibiert die Vermehrung

von T-Lymphozyten und beeinflusst die antibio-

tische Aktivität von Makrophagen (

F

erreira

&

S

il

-

va

1998). Eine Modulierung des Immunsystems

schließt auch die Hemmung von Cytokinen ein.

Cytokine sind Botenstoffe, die zwischen den ein-

zelnen Komponenten des Immunsystems vermit-

teln. Durch die verminderte Produktion von Inter-

leukin 10 (IL 10) und des Tumor-Nekrose-Faktors

α

(TNF-

α

) werden B-Zellen gehemmt (

H

annier

et

al. 2004). Die Inhibierung von Cytokinen kann

die Übertragung von Pathogenen erleichtern

(K

opecky

et al. 1999). Durch die Beeinflussung

dieses Systems kann

Ixodes-ricinus-

SGE das

Verhältnis von TH1- zu TH2-Zellen (T-Helferzel-

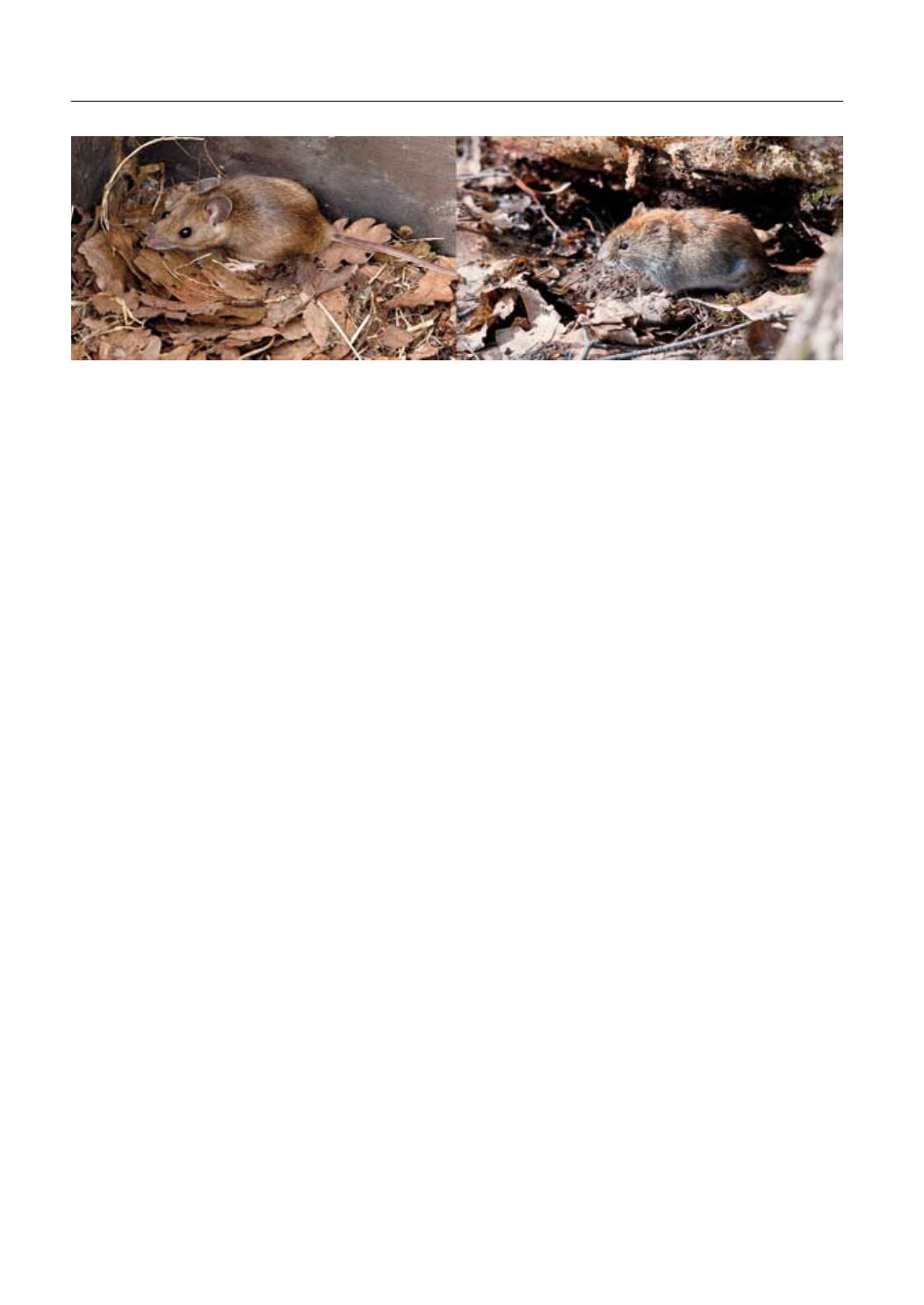

Abbildung 7. Links: Gelbhalsmaus

Apodemus flavicollis

. – Foto: J.

L

indsey

. Rechts: Rötelmaus

Myodes glareolus

.

– Foto: S.

Y

eliseev

.