78

Carolinea 71

(2013)

3.7 Bezug zum Menschen

Menschlicher Kontakt zu Zecken steht in direkter

Verbindung mit der Aktivität des Menschen in

Gebieten, die von Zecken und deren Wirten be-

wohnt sind. Die Wahrscheinlichkeit, von

Ixodes

ricinus

gestochen zu werden und sich dabei

z.B. mit Borrelien zu infizieren, hängt – wie be-

reits dargestellt und diskutiert – vom Klima, dem

Landschaftstyp, der dort vorherrschenden Bio-

diversität und anderen Faktoren ab. Das Risiko

eines Zeckenstichs ist somit orts- und zeitabhän-

gig (spatiotemporal).

Es gibt keine Studien darüber, dass sich die

Fortbewegungsgeschwindigkeit von Menschen

auf die Wahrscheinlichkeit, von Zecken befallen

zu werden, auswirkt. Wie bereits erwähnt, sind

die wichtigen Stimuli eher Geruch und Erschüt-

terung. Der Übergang auf einen Wirt ist ein auto-

matischer Vorgang. Die Art, wie sich Menschen

im Habitat verhalten, und die Art der Aktivität

(z.B.Wandern, Pilze sammeln, Arbeiten imWald)

spielen dennoch eine wichtige Rolle in Bezug

auf das Risiko, der Wirt einer Zecke zu werden,

und im Hinblick auf die Übertragungsdynamik

verschiedener zeckenübertragener Krankheiten

(

S

toddard

et al. 2009). So sind Waldarbeiter und

Jäger eher abseits der Wege im Unterholz un-

terwegs, wo Zecken vorhanden sind, als eher

häuslich orientierte Menschen oder solche, die

in innerstädtischen Gebieten wohnen (

R

ath

et al.

1996,

F

ingerle

et al. 1997).

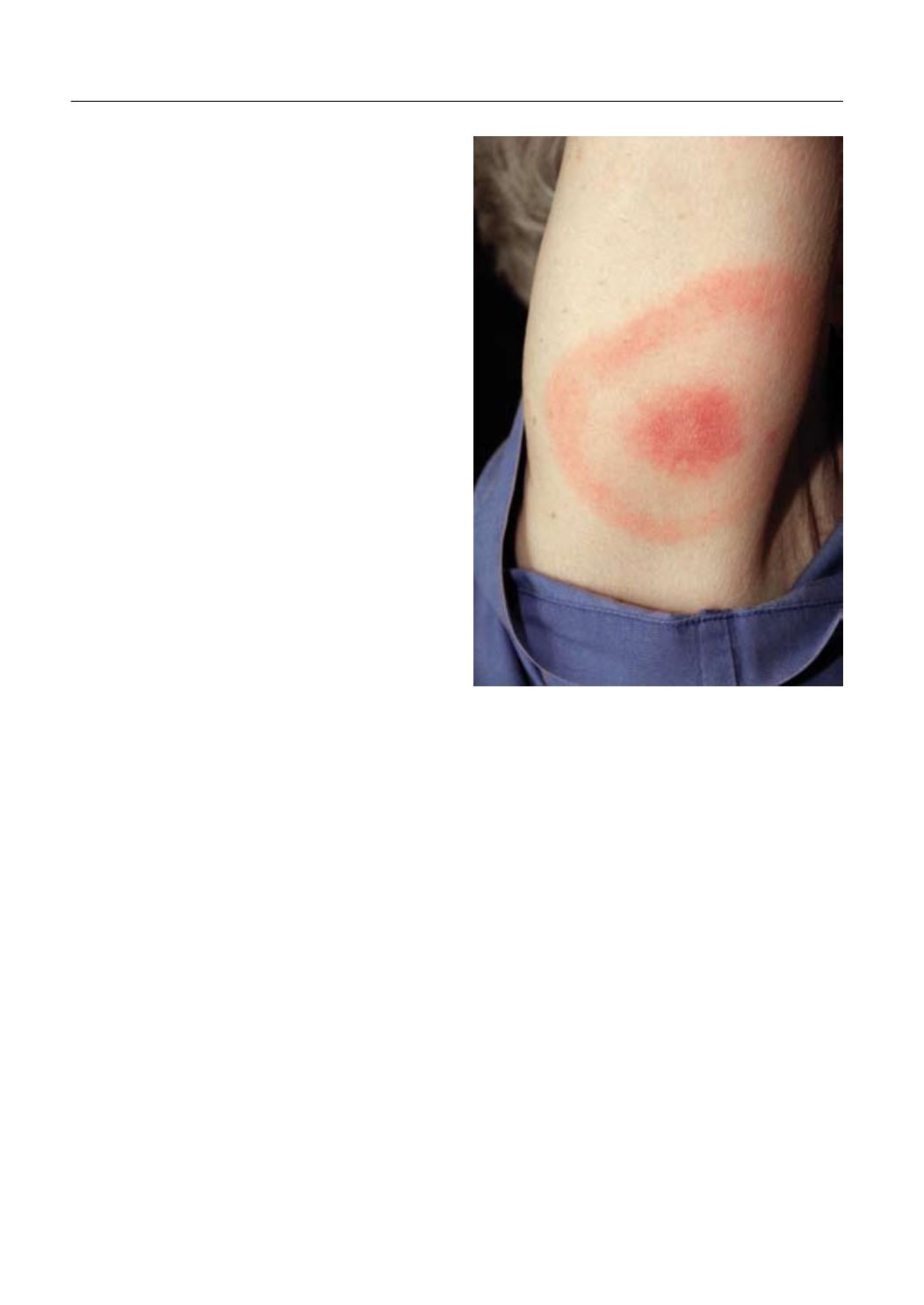

3.7.1 Wichtige humanpathogene

zeckenübertragene Krankheiten in

Baden-Württemberg

Borreliose

Borreliose ist in der nördlichen Hemisphäre nach

aktuellem Kenntnisstand die häufigste durch Ze-

cken übertragene Infektionskrankheit (

A

lpers

et

al. 2004,

S

tanek

2005,

P

oggensee

et al. 2008).

Sie ist als Multisystemerkrankung, die Haut,

Herz, Nervensystem, Muskel- und Skelettsystem

betreffen kann (

S

tanek

2005), gekennzeichnet

durch ein Spektrum unterschiedlicher klinischer

Manifestationen und Krankheitsbilder, verläuft

aber in mehr als 25 % der Fälle klinisch unauf-

fällig (

K

rause

&

F

ingerle

2009). Ein frühes Anzei-

chen der Infektion ist die Wanderröte (Erythema

migrans

,

EM, Abb. 10), eine lokale, meist kreis-

förmige Hautrötung. Abgesehen vom EM, das

einer späten Manifestation vorausgehen kann,

aber nicht muss, zeigen die meisten der chro-

nisch erkrankten Patienten nur Symptome an

einem Organsystem (

H

uppertz

et al. 1999), denn

die humanpathogenen Genospezies scheinen

jeweils bestimmte Organsysteme zu befallen.

Diese unterschiedlichen Organmanifestationen

führt man auch auf die Heterogenität des

Bor-

relia-burgdorferi

-s.l.-Komplexes zurück. So wird

Borrelia afzelii

häufig bei Hautmanifestationen

und

Borrelia garinii

bei Neuroborreliosen nach-

gewiesen.

Borrelia burgdorferi

s.s. wird vermehrt

bei

Arthritiden

(Gelenkentzündungen) nach-

gewiesen, die aber offensichtlich von allen drei

Spezies hervorgerufen werden können (

E

iffert

et al. 1998,

W

ang

et al. 1999,

L

uenemann

et al.

2001).

Durch eine rechtzeitige Diagnose und frühe

Therapie des EM können Spätfolgen der Lyme-

Borreliose, wie eine Neuroborreliose oder eine

Arthritis, meist verhindert werden. Andere chro-

nische Manifestationen, wie die Hautkrankheit

Abbildung 10. Charakteristischer Hautausschlag (Wan-

derröte, Erythema migrans) bei einer Lyme-Borreliose.

– Foto: J.

G

athany

.